トップ > 畳(たたみ)

畳には、優れた効能がたくさんあります。まずはリラックス効果。いぐさにはフィトンチッドという樹木と同じ香り成分が含まれており、部屋にいながら森林浴の効果が得られます。

次に抗菌効果。畳は天然の抗菌素材です。

そのほか畳表に使われているイ草はもちろん、畳床に使われているワラもスポンジ状になっているのでたくさんの空気を含んでいるため、この特徴により断熱性・保温性に優れており冬暖かく、夏は涼しいという快適生活をつくりだしています。

あともう1つ注目したいのは、畳のもつスポンジのような特性。集合住宅では隣室への音漏れが気になると思いますが、反響するフローリング床に比べて畳は音の伝わりをグッと抑えます。また、お年寄りやお子さんが転んでも、畳の柔らかさがクッションとなり、ケガの度合いを軽減してくれるのです。

畳たたみの張替え方法

畳替たたみかえには、下記の様な方法があります。

畳たたみの状態に応じて最適な方法をご提案させて頂きます。

- ■ 畳の裏返し

- 畳表(表面に縫い付けているゴザ)を裏返して畳床(畳の土台)に再 縫い付けます。

畳縁(たたみべり)は新品を使います。このときに強いテンション(引っ張る力)が掛かります。

畳替えから3~5年を目途にして下さい。

但し、日当たりの良い場所や飲物など液体などを溢している場合は裏まで焼けていたり、シミに成っている場合があります。

また、イ草を束ねている縦糸は年数が経っていると劣化して再び縫い付ける時に、切れる場合があります。 - ■ 畳表替え(たたみおもてがえ)

- 表替え裏返しから3~5年程度で、畳表(たたみおもて)を新しいものに交換することをお勧めします。

また張り替えて8年~10年を越えている場合は、畳替えをお勧めします。

畳縁(タタミヘリ)も新しいものに張替えます。 - ■ 新調(新畳しんたたみ)

- 土台の畳床が補修では間に合わない場合は、新畳つまり新しい畳を作りましょう。

畳床(たたみとこ)、畳表(たたみおもて)、畳縁(たたみべり)を全て新しいものにします。

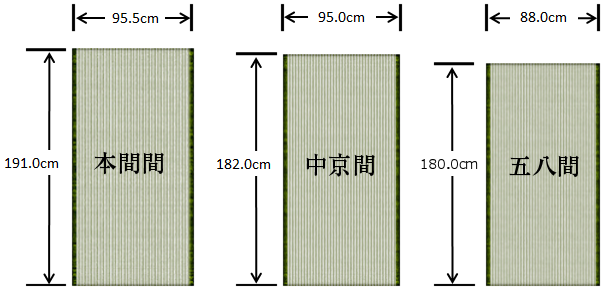

畳のサイズ

- ■ 五八間(ごはちま)(江戸間、関東間とも言う) 基準サイズ

- 5尺8寸×2尺9寸 (180cm×88cm)1間を6尺で計算しています。

- ■ 本間間(ほんけんま)京間(きょうま)関西間(かんさいま)

- 3尺1寸5分×6尺3寸(191cm×95.5cm)1間を6尺3寸で計算します。

その結果五八間より大きく成っています。かって近畿地方以西で多く使われていました。 - ■ 三六間(さぶろくま)中京間(ちゅうきょうま)

- 3尺×6尺(180cm×90cm) など他にも幾種類かあります。

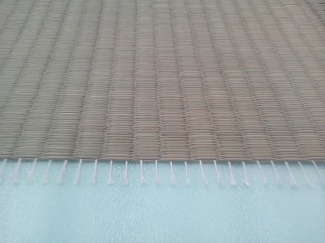

畳表(たたみおもて)の種類

畳表(たたみおもて)とは畳の上表面を覆っている、ゴザのことです。

畳表には、たくさんの種類がございます。

安価なものから、お値段もさまざま・・・。安いから、高いからというよりも「数年ごとに新しく替えていきたいから、あまり予算はかけたくないし・・・」「先々、長く使用するから素材も重視したいし・・・」など、その時々で重点が変わってくると思います。

お写真で違いを見てもらい、手触り感は直接見ていただいた時に確かめてみて下さい。実際に触っていただくと「違い」をハッキリと 感じられると思います。

- ■ 綿シングル

綿のたて糸を1本使った畳表(ござ)です。安価で、お手軽なタイプとなりますが、あまり長持ちしません。手頃に替えたい方、マンション等の人の入れ替わりが激しいところのにはおすすめです。

- ■ 綿ダブル

綿のたて糸を2本使った畳表(ござ)です。一枚の畳表に入れることができるいぐさの量に 違いが出ます。このようにたて糸の本数により畳の厚みや耐久性も変わってきます。 写真のような種類の畳表は、そこまで価格も高くないので、一般家庭のお客様にもおすすめです。 (近年、国産イ草の畳表が希少価値となっております。)

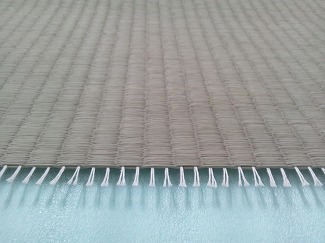

- ■ 綿麻ダブル

この畳表には、綿の糸と麻の糸を2本使用しています。 麻の糸は綿の糸より丈夫に出来ていて、いぐさを織り込むことができる量も増えてきます。 その為、畳表の質もよく耐久性にも優れています。

- ■ 綿麻ダブル(上級品)

こちらも綿麻ダブルの種類ですが、更に上質の種類がございます。実際に見て触っていただくと、畳表の種類による、それぞれの違いがお分かり頂けると思います。

メールでのお問合せをご希望の方は、お問い合わせフォーム(24時間対応)よりお問い合わせください。

お問い合わせ内容を確認の上、できるだけ早く返答させていただきます。

畳縁(たたみへり)

畳縁は、畳にとって装飾性やデザイン性を高め、耐久性など機能保持の役割を果たしている大切な存在です。

そればかりか、畳表の素朴な美しさを引き立たせ、和室空間の広がりを引き締め、座敷としての拡張を高める役割を果たしています。

ちなみに柄物にするか

無地のものを付けるか、色・デザインでお部屋の雰囲気が大きく変わります。

畳替たたみかえには、下記の様な方法があります。

畳たたみの状態に応じて最適な方法をご提案させて頂きます。

- ■ 綿縁(めんベリ)

- 主に無地の黒、茶色です。ほとんどが輸入品です。

- ■ 麻縁(あさべり)

- 綿のものより太い糸で織られています。 比較的丈夫ですがやや高めに成ります。

- ■ 化学繊維縁

- 高級品から安価なものまで幅広くそろっています。

画像はイメージです。ご訪問の際にご確認ください。

画像はイメージです。ご訪問の際にご確認ください。

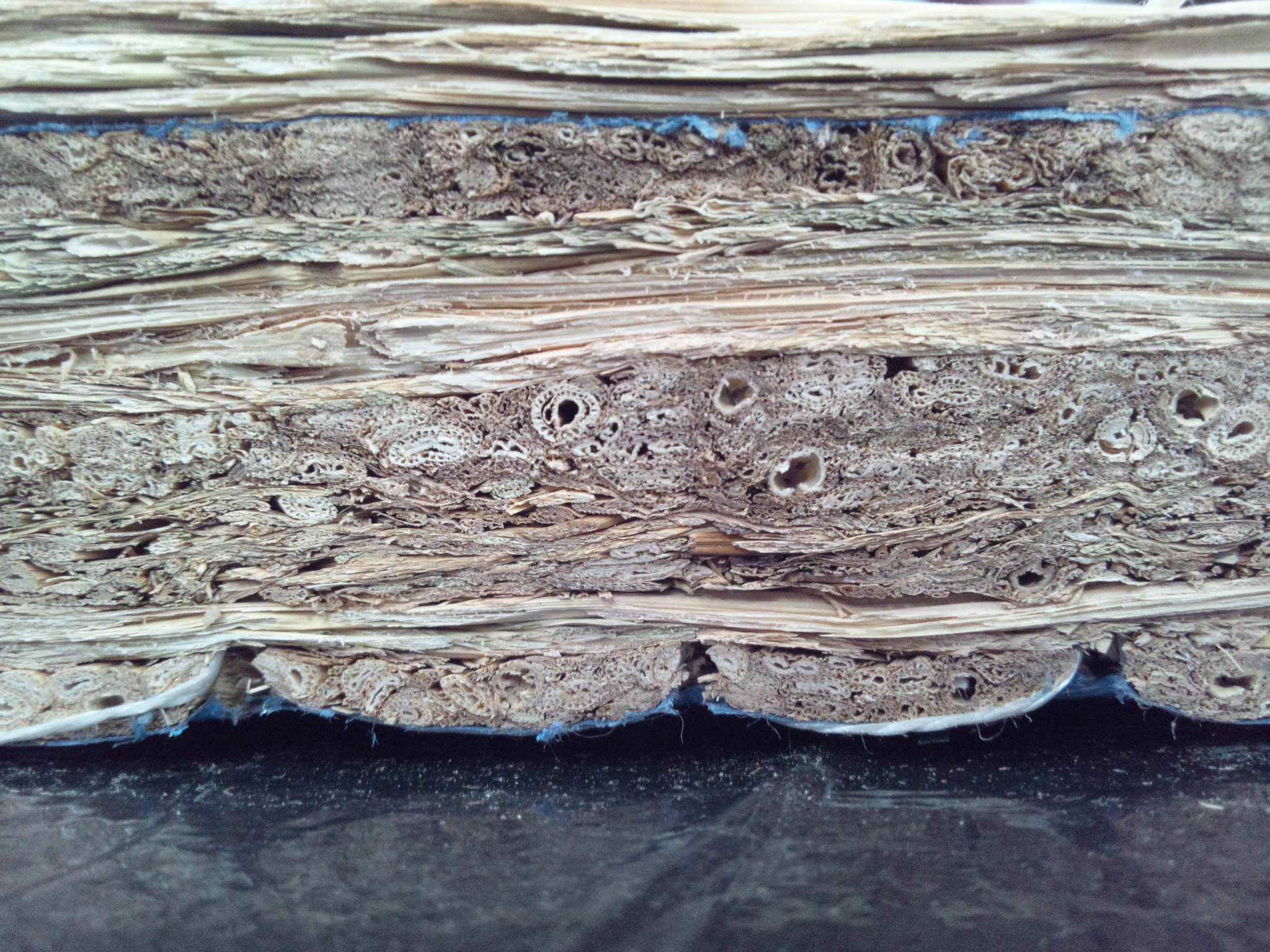

畳床種類

- ■ ワラ床

- 良く乾燥させた藁を層になるように縦横に積み上げ圧縮し縫いあげてつくられます。

藁の質、配列の仕方、均等に圧縮してあるかどうか、縫い目の間隔などにより品質が決まります。

たくさんの藁を使用し、配列を多くし、縫い目間隔が細かいものが高級品とされています。 -

・適度なクッション性・ ワラ独特の香り・ 吸湿放湿性にすぐれる。

・使って傷んだ場合の修理が容易ワラを主体にするためリサイクルや焼却処理に適している。

・ワラの持つ吸放湿性が室内の環境改善に適している。

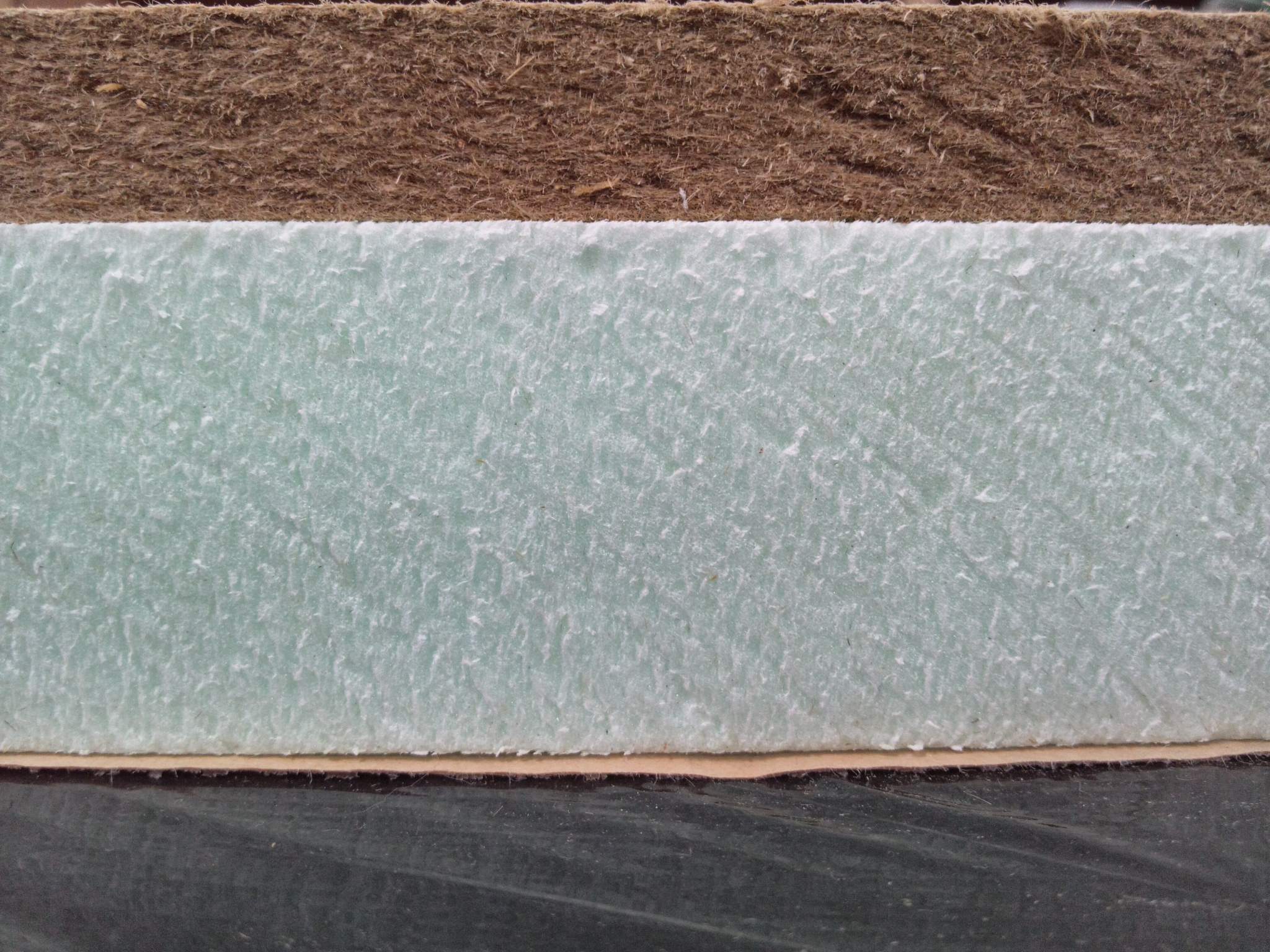

- ■ ワラサンド

-

サンド床はポリスチレンフォーム、又はインシュレーションファイバーボードを藁ではさんだ床です。

藁床に比べて軽くダニが発生しにくいのが特徴です。また感触が藁床によく似ています。

- ・ワラ畳床と比較して軽くなった。ポリスチレンフォームの持つ断熱性が畳に付加された。

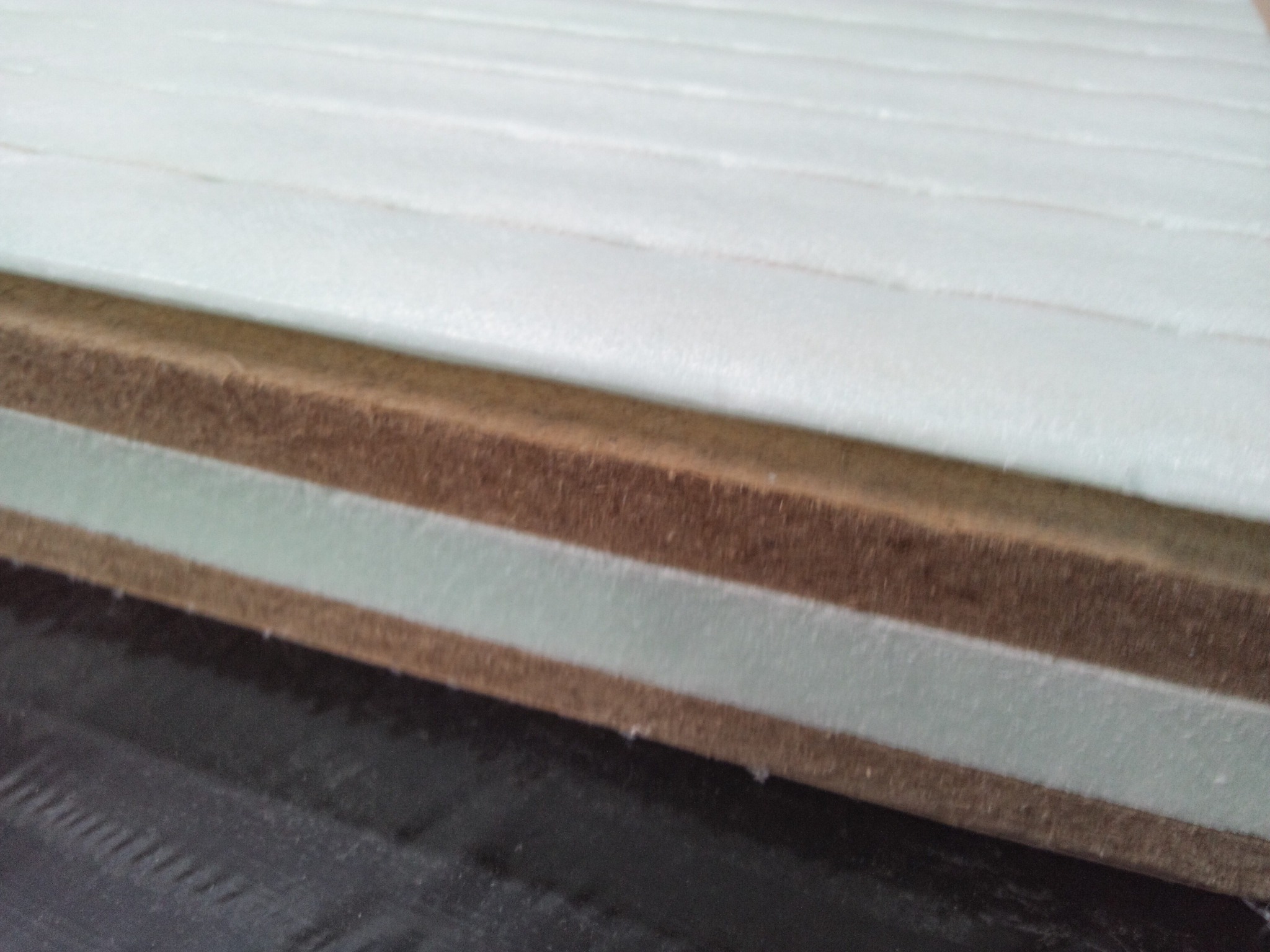

- ■ Ⅲ型

-

中心にポリスチレンフォーム、上下をインシュレーションボードで挟んだタイプ。

建材畳床と言えば殆どがこの畳床。軽量で比較的湿度に強く、害虫も発生しにくくなっています。ただし、フォームはへたり出すと腰の抜けが早く、耐久性に劣ります。ただし、高密度フォームを用いた場合耐久性の向上が期待出来ます。 -

・重さがワラ畳の3分の1・ ワラ畳に比べ製作が楽で、技術を要さない。

・人工素材のため、虫がワラ畳より付きにくい・ 安いワラを使用しないため、衛生的。

・湿気に強い(ある程度)

- ■ Ⅱ型

-

使用材料はIII型とほぼ同様であるが、配置の順を変えたものです。

比較的耐湿性の強いポリスチレンフォーム層を最下段に配置する事によりコンクリート直敷等に対応。

耐久性などはIII型と同程度。しかし厚手の裏シートを使用しても耐針性が低く、修繕工事の多いご家庭には向きません。 -

・人工素材のため、虫がワラ畳より付きにくい・ 安いワラを使用しないため、衛生的。

・湿気に強い(ある程度)

- ■ クッション材 ※オプション

-

上に付いているのがクッション材です。Ⅱ型・Ⅲ型に対応できます。

厚み2~3mmのクッション材を入れることにより、畳床の硬さが軽減されます。

畳の種類

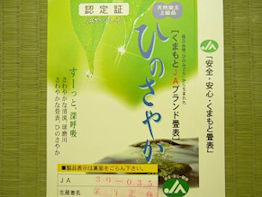

- ■ 畳コザ 国産ブランド(他、多数そろえてます。)

- 熊本産 ブランドの畳表です。特徴として、茎が細く 色目にも ムラが少ないところです。また、着花が少ない為、綺麗に仕上がります。イ草の粘りが強いものが多いことも特徴です。手触りや、素足で感じる感触がとても良く、上質なゴザですので「お座敷専用に…」などと、お部屋を「ワンランクアップ」させてくれます。

- ■ 和紙畳・カラー畳

- ゴザ、い草を染色して色を強制的につけた物。科学表は原材料の樹脂に色を配合し、普通のい草表も専用の染土で色止めしてある。

和紙をこよりのように巻き、い草のように細かくした和紙を丁寧に編み込んで作られた畳です。和紙畳は耐久性にとんでいます。

これ以外にも、様々な良さを持っており、ご家族の健康をお考えの方や、ペットとお暮しの方に人気の畳表となっています。 - ■ 縁なし畳

- 縁無し畳とも呼ぶ。置き畳にもよく見られる。昔、七島イを使用する場合に この方法が採られた。

七島イを使用した場合琉球畳と呼ばれます。現在縁なし畳を琉球畳と呼ぶ人が多いが様々な種類がある。 - ■ 琉球畳

- 琉球畳とは、七島イの畳表を使用した 畳の事を本来は言います。

耐久力があり火気に強いため、昔から柔道畳や農家作業場、呉服屋の畳に縁をつけずに使われていました。

現在ではデザイン的に半畳のへりなし畳に使われることが多くなっています。

普通のイ草と違い泥染めをせずに乾燥した上で織られ、見た目も普通のイ草とはかなり異なります。

![]()

![まずはお気軽にご相談ください。 0120-042-193 [受付時間]9:00〜18:00(土日祝日を除く)](../img/common/t_lead_telphone.gif)